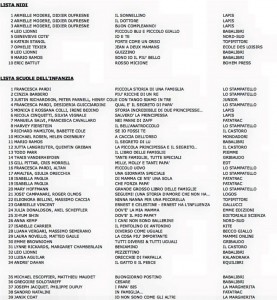

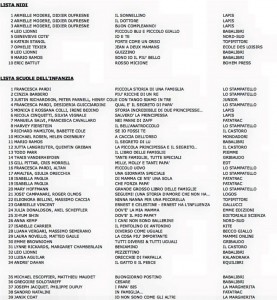

Mercoledì 24 giugno 2015, una circolare del neo sindaco del Comune di Venezia, Luigi Brugnaro, ordina alle scuole «di voler raccogliere i libri “gender”, genitore 1 e genitore 2, consegnati durante l’anno scolastico e prepararli al fine del ritiro che avverrà al più presto da parte di un incaricato». Si tratta di tutti quei libri per bambini che toccano il tema della diversità, e in particolare della diversità di genere (ma per capire meglio che cosa si cela dietro questa fantomatica etichetta di “gender”, genitore 1 e genitore 2, si legga questo breve articolo di Chiara Lalli ). Così facendo, Brugnaro annulla il progetto avviato dalla giunta precedente Orsoni attraverso l’allora delegata ai Diritti civili e alla lotta per le discriminazioni, Camilla Seibezzi, che aveva portato all’inizio del 2014 all’acquisto di oltre mille libri destinati alle scuole materne e d’infanzia del territorio di Venezia (dieci titoli per i nidi, trentanove per le scuola dell’infanzia: si veda qui la descrizione del progetto Leggere senza stereotipi: «un progetto di SCOSSE per creare un archivio bibliografico che proponga visioni dei generi sessuali, e dei relativi ruoli, libere da stereotipi (nelle attività quotidiane, nelle relazioni, in famiglia e nella società)»), per una spesa di circa diecimila euro. La motivazione addotta da Brugnaro, secondo quanto riportano diversi quotidiani, è questa: «sono temi che non devono riguardare i bambini, materie da lasciare ai loro genitori, nella piena libertà di scelte degli adulti».

Mercoledì 24 giugno 2015, una circolare del neo sindaco del Comune di Venezia, Luigi Brugnaro, ordina alle scuole «di voler raccogliere i libri “gender”, genitore 1 e genitore 2, consegnati durante l’anno scolastico e prepararli al fine del ritiro che avverrà al più presto da parte di un incaricato». Si tratta di tutti quei libri per bambini che toccano il tema della diversità, e in particolare della diversità di genere (ma per capire meglio che cosa si cela dietro questa fantomatica etichetta di “gender”, genitore 1 e genitore 2, si legga questo breve articolo di Chiara Lalli ). Così facendo, Brugnaro annulla il progetto avviato dalla giunta precedente Orsoni attraverso l’allora delegata ai Diritti civili e alla lotta per le discriminazioni, Camilla Seibezzi, che aveva portato all’inizio del 2014 all’acquisto di oltre mille libri destinati alle scuole materne e d’infanzia del territorio di Venezia (dieci titoli per i nidi, trentanove per le scuola dell’infanzia: si veda qui la descrizione del progetto Leggere senza stereotipi: «un progetto di SCOSSE per creare un archivio bibliografico che proponga visioni dei generi sessuali, e dei relativi ruoli, libere da stereotipi (nelle attività quotidiane, nelle relazioni, in famiglia e nella società)»), per una spesa di circa diecimila euro. La motivazione addotta da Brugnaro, secondo quanto riportano diversi quotidiani, è questa: «sono temi che non devono riguardare i bambini, materie da lasciare ai loro genitori, nella piena libertà di scelte degli adulti».

La decisione del sindaco crea immediatamente reazioni forti e contrastanti: dagli elettori della nuova giunta si solleva una salva di applausi, mentre da chi si occupa di educazione e formazione un po’ meno; anzi, si solleva una nube nera di preoccupazione. Sul primo fronte, i commenti che si leggono su alcuni forum di discussione assumono toni trionfalistici. Eccone qualche esempio (ovviamente tutti nascosti da impenetrabili nickname): «FINALMENTE UN SINDACO, IL SIGNOR LUIGI BRUGNARO, CHE A VENEZIA SI OCCUPA ATTIVAMENTE DELL’EDUCAZIONE DEI NOSTRI FIGLI»; «BRAVISSIMO. A CASA LORO LIBERI DI INSEGNARE QUELLO CHE VOGLIONO MA NELLE SCUOLE PER IL RISPETTO DEI BAMBINI DI TUTTI NON SI DEVE INSEGNARE QUELLO CHE UNA MINORANZA VUOLE FAR DIVENTARE MAGGIORANZA CHE NON ESISTE»; qualcuno ha persino un sussulto di roboante retorica: «Un raggio di luce nella fetida nebbia che circonda la nostra società, devastata dalle sporche ideologie di sinistra».

Dietro questi e altri commenti, bisogna indagare un po’, dunque facciamolo: tra chi per lo meno non si nasconde dietro nickname, una signora dalla punteggiatura incerta scrive «Complimenti al sindaco speriamo che lo seguano in tanti», considerazione che si espone al commento di un’altra utente del blog: «Ma li conoscete questi libri? C’è da morir dal ridere». Infatti. O dal piangere, a ben guardare. Già, perché una delle cose che più agghiaccia di tutta le vicenda è proprio l’ennesima prova dell’ottuso ossequio del popolo di Internet cha approva beceramente senza conoscere ciò di cui si sta parlando. O approva semplicemente per partito (politico) preso: tutto ciò che arriva dall’altra sponda (politica) è materia escrementizia, e dunque è giusto sputarci sopra. A prescindere.

Un’approvazione cieca e ottusa, totalmente a-critica, che mi fa tornare alla mente le recenti parole di Umberto Eco, secondo il quale la rete e i social network danno “il diritto di parola a legioni di imbecilli, i quali prima parlavano solo al bar, dopo due o tre bicchieri di rosso e quindi non danneggiavano la società”. Ammorbidendo un po’ i toni, potremmo dire di ignoranti, nel senso etimologico della parola (ignorante è ‘colui che ignora, che non sa’), dunque senza offese sulla presunta menomazione intellettiva delle legioni citate da Eco. Semplicemente, persone che non sanno. Non sanno di che libri si sta parlando. E la colpa è anche della stampa (online come di carta), che, già nel 2014, ai tempi dell’iniziativa promossa dalla giunta Orsoni (e di nuovo oggi), aveva sintetizzato il contenuto della lista con titoli come “Le fiabe gay entrano a scuola”. Sintesi scorretta da almeno due punti di vista: i libri inseriti nella lista (che potete consultare qui) non sono fiabe (ma albi illustrati “moderni”) e, tra i quarantanove titoli presenti, solo una minoranza (quattro o cinque) trattano effettivamente, in modo più o meno implicito, temi che toccano la sfera dell’omosessualità.

Dirò di più: chi si intende di letteratura per l’infanzia, e nella fattispecie di albi illustrati, sa bene che catalogare tutti questi titoli come “fiabe gay” non soltanto è una forzatura, ma, a ben guardare, una colossale falsità (imbecillità, direbbe Eco): tra i quarantanove titoli della lista troviamo alcuni classici di questo genere narrativo, come Piccolo blu e piccolo giallo di Leo Lionni (scritto nel 1959!): provate a leggerlo ai bambini e vedrete se non parleranno di una storia che celebra il valore dell’amicizia (e non certo di famiglie “diverse” o di omosessualità); o come Dov’è la mia mamma di Julia Donaldson, la storia di una scimmietta che non trova più la sua mamma e la cerca in lungo e in largo per tutta la giungla, per poi ritrovarla dopo un passaggio tra le braccia del papà (racconto “gender”? ma non è, in fondo, la stessa storia raccontata da Edmondo De Amicis in Cuore, nell’episodio Dagli Appennini alle Ande? cioè da un libro tra i più usati nell’educazione scolastica di stampo tradizionale, e solo di recente uscito un po’ dalle nostre aule?); o come Guizzino, ancora di Leo Lionni, la storia di un pesciolino nero che, dopo essersi salvato dall’attacco di un grande pesce che si porta via tutti i suoi simili rossi, raggiunge un’altra comunità di pesciolini rossi e insegna loro a nuotare tutti insieme, disponendosi a forma di enorme pesce, per potersi salvare dagli attacchi dei tonni (anche qui chiedete ai bambini: vi diranno una morale del tipo “l’unione fa la forza”; ma probabilmente la storia dà fastidio a qualche adulto per il colore rosso dei pesci “comunisti”, giacché di cenni “gender” non se ne vede manco l’ombra).

Dirò di più: chi si intende di letteratura per l’infanzia, e nella fattispecie di albi illustrati, sa bene che catalogare tutti questi titoli come “fiabe gay” non soltanto è una forzatura, ma, a ben guardare, una colossale falsità (imbecillità, direbbe Eco): tra i quarantanove titoli della lista troviamo alcuni classici di questo genere narrativo, come Piccolo blu e piccolo giallo di Leo Lionni (scritto nel 1959!): provate a leggerlo ai bambini e vedrete se non parleranno di una storia che celebra il valore dell’amicizia (e non certo di famiglie “diverse” o di omosessualità); o come Dov’è la mia mamma di Julia Donaldson, la storia di una scimmietta che non trova più la sua mamma e la cerca in lungo e in largo per tutta la giungla, per poi ritrovarla dopo un passaggio tra le braccia del papà (racconto “gender”? ma non è, in fondo, la stessa storia raccontata da Edmondo De Amicis in Cuore, nell’episodio Dagli Appennini alle Ande? cioè da un libro tra i più usati nell’educazione scolastica di stampo tradizionale, e solo di recente uscito un po’ dalle nostre aule?); o come Guizzino, ancora di Leo Lionni, la storia di un pesciolino nero che, dopo essersi salvato dall’attacco di un grande pesce che si porta via tutti i suoi simili rossi, raggiunge un’altra comunità di pesciolini rossi e insegna loro a nuotare tutti insieme, disponendosi a forma di enorme pesce, per potersi salvare dagli attacchi dei tonni (anche qui chiedete ai bambini: vi diranno una morale del tipo “l’unione fa la forza”; ma probabilmente la storia dà fastidio a qualche adulto per il colore rosso dei pesci “comunisti”, giacché di cenni “gender” non se ne vede manco l’ombra).

E l’elenco di esempi potrebbe continuare (davvero, non scherzo: per ogni titolo si potrebbe fare un discorso simile), ma penso che anche questi pochi siano sufficienti a dimostrare che di lista di “favole gay” non si può proprio parlare. E dovrebbero anche dimostrare che la decisione di privare le scuole di questi libri è un atto da regime totalitario, da censura, da indice dei libri proibiti; dunque un reato contro la libertà di espressione e di pensiero, perpetrato da chi con ogni probabilità non ha mai aperto questi libri né sentito i bambini discutere in modo critico (nel senso di “costruttivo” e consapevole) dopo aver ascoltato o letto uno di questi albi. E i genitori la smettano di annuire meccanicamente senza sapere di che cosa si sta parlando!

Qualche considerazione conclusiva, a partire da una domanda: che cosa succede togliendo questi libri dalle scuole? Succede che i bambini perderanno un’occasione di vera educazione; perderanno la ghiotta opportunità di confrontarsi con temi e storie che innescano la riflessione, portando le loro giovani menti non verso l’omologazione culturale, ma verso la consapevolezza. In questo caso, anche verso la consapevolezza della diversità; ma, badate bene, della diversità in senso lato: non solo di gender, ma di abilità fisiche, di gusti e preferenze personali, di naturali inclinazioni verso una o l’altra passione, di comportamento, di colore della pelle e tanto altro ancora. Decisioni come queste sono tipiche di epoche in cui chi governa mira non tanto a costruire teste che pensano da sole, ma teste che annuiscono senza pensare, accettando il pensiero dominante e fuggendo da ogni “deviazione”. Decisioni come queste ignorano che i bambini nascono scevri dai pregiudizi derivanti dagli stereotipi e dai luoghi comuni; pregiudizi che vengono invece imposti dalla società, sin dai primi anni di vita. Un bambino che a casa sente frasi del tipo “i gay sono malati” (di solito, per la verità, espressa con parole forti come “finocchi” o “froci” o altre simili) è un bambino destinato a ripetere da grande le stesse cose (così come ripeterà analoghi pre-giudizi sugli immigrati, per citare un tema assai attuale). Prima, però, è un bambino destinato a ghettizzare un suo coetaneo che gli adulti vorrebbero etichettare come appartenente a quella fumosa categoria del “diverso”, ignorando che le classi degli asili e delle scuole non sono più quelle di qualche decennio fa: tra i nostri allievi, giusto per fare qualche esempio, ci sono figli di genitori divorziati, di genitori single, di genitori che li hanno adottati, figli di immigrati che non credono nello stesso Dio dei cattolici ecc. Imponendo l’uso di sole storie in linea con la “tradizione” (faccio fatica a capire quali sono: forse quelle che si usavano un secolo fa, quelle che insegnavano con toni moralistici che a comportarsi in modo “divergente” si finiva molto male?), non si fa altro che inoculare nel cuore dei giovani la convinzione ottusa che il nemico è chi non è come noi, costruendo dunque l’avversione per il “diverso” (e, forse, la categoria stessa della “diversità”); e di qui agli estremismi il passo è ahimè breve.

Certo, alcuni vogliono proprio che succeda così. Ma non la chiamino, per favore, “educazione”; e non dicano che la scuola deve lasciare fare alle famiglie: la più importante delle istituzioni (e, purtroppo, considerando che cosa succede in Italia, la più bistrattata fra tutte, anche dalla politica) non può venire meno al dovere di educare e di dare la possibilità ai bambini di elaborare un proprio pensiero. Nel migliore dei casi, demandare alle famiglie il compito di affrontare temi delicati potrebbe funzionare nei nuclei familiari dove la discussione critica è di casa, dove i libri non sono solo un arredo (o una mancanza); ma oggi le famiglie che rispondono a queste caratteristiche sono esse stesse un’eccezione, una “diversità” nel mucchio. Dunque ben vengano i libri portati dalla scuola, scelti con attenzione da esperti e proposti con discernimento da docenti che sanno fare il loro mestiere e che conoscono gli allievi che hanno di fronte.

Concludo questo lungo intervento con una proposta, peraltro già avanzata da qualcuno sui social network o in rete: dal momento che la lista dei libri messi all’indice è indubbiamente di grande valore, la si può prendere come una ricca lista della spesa. Ma non chiamatela lista di favole gay, per favore. Comprateli, questi libri, o almeno andate in libreria o in biblioteca a sfogliarli. Giusto per capire di che cosa si sta parlando, se non li conoscete. Oppure, se siete educatori, leggeteli pubblicamente. Contro il silenzio, contro l’ignoranza, contro le teste che annuiscono senza sapere. Perché di Guizzino non si può e non si deve avere paura.

Il dizionario De Mauro spiega l’uso sostantivato della parola “diverso” in questo modo: “chi per caratteristiche o comportamenti differisce, o secondo stereotipi si crede che differisca, da ciò che si considera normale”. La definizione è chiara, ma il problema è tutt’altro che risolto: per applicare quest’etichetta a qualcuno, infatti, bisognerebbe determinare in modo univoco ciò che è “normale”. Un’impresa votata all’insuccesso, statene certi. Infatti, si può differire dalla presunta normalità in almeno un milione di modi: si è diversi dagli altri per aspetto fisico, per colore della pelle, per taglio dei capelli, per gusti, per abiti indossati, per passioni, per abilità, per manie e ossessioni, per talento e per carattere. Potremmo anche dire che è normale essere diversi, in fondo.

Il dizionario De Mauro spiega l’uso sostantivato della parola “diverso” in questo modo: “chi per caratteristiche o comportamenti differisce, o secondo stereotipi si crede che differisca, da ciò che si considera normale”. La definizione è chiara, ma il problema è tutt’altro che risolto: per applicare quest’etichetta a qualcuno, infatti, bisognerebbe determinare in modo univoco ciò che è “normale”. Un’impresa votata all’insuccesso, statene certi. Infatti, si può differire dalla presunta normalità in almeno un milione di modi: si è diversi dagli altri per aspetto fisico, per colore della pelle, per taglio dei capelli, per gusti, per abiti indossati, per passioni, per abilità, per manie e ossessioni, per talento e per carattere. Potremmo anche dire che è normale essere diversi, in fondo.

Quando si parla di narrativa per ragazzi, non si può fare a meno di notare che il Canton Ticino è un terreno fertile e movimentato: le iniziative volte a educare alla lettura sin dai primi anni di età sono moltissime, dal progetto

Quando si parla di narrativa per ragazzi, non si può fare a meno di notare che il Canton Ticino è un terreno fertile e movimentato: le iniziative volte a educare alla lettura sin dai primi anni di età sono moltissime, dal progetto  Lo scrittore americano Stephen King, in un suo saggio del 1981 sull’arte di scrivere libri dell’orrore (Danse macabre, ed. it. Theoria, 1992), ha parlato dello sguardo adulto spiegando che, con il passare degli anni, esso si restringe sempre più, provocando quella visione “a tunnel” che ci impedisce di guardare il mondo con lo sguardo aperto del bambino. Ecco le sue parole: “La mia idea della crescita è che il processo consista essenzialmente nello sviluppo di una visione ristretta delle cose, come se la mente entrasse in un tunnel, e in una graduale ossificazione della facoltà immaginativa”. Come dargli torto? Sappiamo bene che i bambini, invece, vedono il mondo con una mente molto più aperta, pronta a cogliere i legami inaspettati tra le cose, disposta in maniera del tutto naturale a compiere viaggi di fantasia, in cui anche un banalissimo oggetto (una sedia, una scatola, un sasso) può diventare qualcosa di magico.

Lo scrittore americano Stephen King, in un suo saggio del 1981 sull’arte di scrivere libri dell’orrore (Danse macabre, ed. it. Theoria, 1992), ha parlato dello sguardo adulto spiegando che, con il passare degli anni, esso si restringe sempre più, provocando quella visione “a tunnel” che ci impedisce di guardare il mondo con lo sguardo aperto del bambino. Ecco le sue parole: “La mia idea della crescita è che il processo consista essenzialmente nello sviluppo di una visione ristretta delle cose, come se la mente entrasse in un tunnel, e in una graduale ossificazione della facoltà immaginativa”. Come dargli torto? Sappiamo bene che i bambini, invece, vedono il mondo con una mente molto più aperta, pronta a cogliere i legami inaspettati tra le cose, disposta in maniera del tutto naturale a compiere viaggi di fantasia, in cui anche un banalissimo oggetto (una sedia, una scatola, un sasso) può diventare qualcosa di magico. Mercoledì 24 giugno 2015, una circolare del neo sindaco del Comune di Venezia, Luigi Brugnaro, ordina alle scuole «di voler raccogliere i libri “gender”, genitore 1 e genitore 2, consegnati durante l’anno scolastico e prepararli al fine del ritiro che avverrà al più presto da parte di un incaricato». Si tratta di tutti quei libri per bambini che toccano il tema della diversità, e in particolare della diversità di genere (ma per capire meglio che cosa si cela dietro questa fantomatica etichetta di “gender”, genitore 1 e genitore 2, si legga

Mercoledì 24 giugno 2015, una circolare del neo sindaco del Comune di Venezia, Luigi Brugnaro, ordina alle scuole «di voler raccogliere i libri “gender”, genitore 1 e genitore 2, consegnati durante l’anno scolastico e prepararli al fine del ritiro che avverrà al più presto da parte di un incaricato». Si tratta di tutti quei libri per bambini che toccano il tema della diversità, e in particolare della diversità di genere (ma per capire meglio che cosa si cela dietro questa fantomatica etichetta di “gender”, genitore 1 e genitore 2, si legga

Tra i tanti libri di Bruno Munari che meritano di essere riscoperti o riportati sui banchi di scuola o sui tavoli dell’asilo, un posto di tutto rilievo spetta senza dubbio al suo Alfabetiere, uno snello libretto che ha una lunga storia editoriale: pubblicato per la prima volta nel 1960 dalla Einaudi, riproposto nel 1972 nella collana Tanti Bambini, è uscito infine per Corraini di Modena nel 1998, che lo ha ristampato per l’ottava volta nel 2014. Da oltre cinquant’anni, dunque, le lettere di Bruno Munari e le sue strampalate filastrocche (fatte di parole che iniziano con la lettera di volta in volta illustrata) accompagnano i piccoli lettori alla scoperta dell’alfabeto.

Tra i tanti libri di Bruno Munari che meritano di essere riscoperti o riportati sui banchi di scuola o sui tavoli dell’asilo, un posto di tutto rilievo spetta senza dubbio al suo Alfabetiere, uno snello libretto che ha una lunga storia editoriale: pubblicato per la prima volta nel 1960 dalla Einaudi, riproposto nel 1972 nella collana Tanti Bambini, è uscito infine per Corraini di Modena nel 1998, che lo ha ristampato per l’ottava volta nel 2014. Da oltre cinquant’anni, dunque, le lettere di Bruno Munari e le sue strampalate filastrocche (fatte di parole che iniziano con la lettera di volta in volta illustrata) accompagnano i piccoli lettori alla scoperta dell’alfabeto.

Dal 28 maggio 2015 in tutte le librerie il nuovo libro di Simone Fornara e Francesco Giudici:

Dal 28 maggio 2015 in tutte le librerie il nuovo libro di Simone Fornara e Francesco Giudici:  Simone Fornara ospite della trasmissione di RSI Rete Due

Simone Fornara ospite della trasmissione di RSI Rete Due

Ma anche i libri più tradizionali di Munari non rinunciano al gioco di colori, spessori e trasparenze, che si alternano alla parola scritta per costituire delle vere e proprie opere d’arte, da guardare e toccare, oltre che da leggere. è il caso di Nella nebbia di Milano (Modena, Corraini, 2010, prima ed. 1968), in cui il lettore-spettatore è portato a percorrere la città scoprendone i particolari attraverso un viaggio tra pagine semitrasparenti, che rendono alla perfezione l’indefinitezza nella quale la nebbia nasconde le cose. E tra queste semitrasparenze e semiopacità, figure, colori e contorni emergono pian piano, fino a scoprire un circo e a svelare la vita che scorre al suo interno, per poi far ripiombare nell’indefinitezza della nebbia, quando si torna all’esterno. O è il caso di Nella notte buia (Modena, Corraini, 2009, prima ed. 1959), un libro stampato con inchiostro blu scuro su carta nera, a rendere l’oscurità e la paura della notte, nel quale il lettore, seguendo il lumicino giallo di una lucciola, giunge a scoprire la freschezza del nuovo giorno, svelata anch’essa da pagine semitrasparenti; per poi inoltrarsi nelle profondità di una grotta, nella quale scorre un fiume sotterraneo; per infine emergere al calare di una nuova notte, sempre con la presenza luminosa delle lucciole a segnare la via. Libri per stupire, appunto. Per meravigliarsi, pur nell’assenza totale di una vera narrazione (giusto che il docente lo sappia: non sono libri che servono per imparare la grammatica delle storie, ma per stimolare curiosità e fantasia, per favorire l’adozione di uno sguardo diverso sul mondo e sulle cose).

Ma anche i libri più tradizionali di Munari non rinunciano al gioco di colori, spessori e trasparenze, che si alternano alla parola scritta per costituire delle vere e proprie opere d’arte, da guardare e toccare, oltre che da leggere. è il caso di Nella nebbia di Milano (Modena, Corraini, 2010, prima ed. 1968), in cui il lettore-spettatore è portato a percorrere la città scoprendone i particolari attraverso un viaggio tra pagine semitrasparenti, che rendono alla perfezione l’indefinitezza nella quale la nebbia nasconde le cose. E tra queste semitrasparenze e semiopacità, figure, colori e contorni emergono pian piano, fino a scoprire un circo e a svelare la vita che scorre al suo interno, per poi far ripiombare nell’indefinitezza della nebbia, quando si torna all’esterno. O è il caso di Nella notte buia (Modena, Corraini, 2009, prima ed. 1959), un libro stampato con inchiostro blu scuro su carta nera, a rendere l’oscurità e la paura della notte, nel quale il lettore, seguendo il lumicino giallo di una lucciola, giunge a scoprire la freschezza del nuovo giorno, svelata anch’essa da pagine semitrasparenti; per poi inoltrarsi nelle profondità di una grotta, nella quale scorre un fiume sotterraneo; per infine emergere al calare di una nuova notte, sempre con la presenza luminosa delle lucciole a segnare la via. Libri per stupire, appunto. Per meravigliarsi, pur nell’assenza totale di una vera narrazione (giusto che il docente lo sappia: non sono libri che servono per imparare la grammatica delle storie, ma per stimolare curiosità e fantasia, per favorire l’adozione di uno sguardo diverso sul mondo e sulle cose). Vi sono, poi, altre prove di Munari che coniugano l’aspetto sperimentale con la narrazione vera e propria. Per concludere questa rapida e, per forza di cose, sommaria presentazione, ci soffermeremo infatti sulla trilogia illustrata dei Cappuccetti (se così la possiamo chiamare): Cappucetto Verde (Modena, Corraini, 2012, prima ed. 1972), Cappuccetto Giallo (Modena, Corraini, 2011, prima ed. 1972), Cappuccetto Bianco (Modena, Corraini, 2010, prima ed. 1981). Tre riscritture moderne della fiaba classica per eccellenza che si collocano a tre livelli diversi di lontananza dall’originale, e che sono accomunate dalla centralità dei colori. Cappuccetto Verde è forse la storia meno “stravolgente”: racconta di una bambina che si inoltra nel bosco e che incontra un lupo vero, ma viene aiutata dalla sua compagna Verdocchia (una rana) e dalle sue amiche (d’altronde il lupo, come un vero lupo, non si avventura fuori dal bosco perché ha paura di essere visto). Cappuccetto Giallo sposta l’ambientazione in città, e il lupo assume i tratti inquietanti dell’uomo che vorrebbe portare la bambina a fare un giretto, ma di nuovo l’intervento della natura (i canarini gialli) permette alla bambina di arrivare sana e salva dalla nonna. Cappuccetto Bianco è invece la più marcatamente sperimentale delle tre: le pagine sono interamente bianche, con i testi a mo’ di didascalia nella parte bassa, senza illustrazioni. Non si vede nulla, perché tutto è coperto da una spessa e bianca coltre di neve. Solo in una pagina si vedono gli occhi di Cappuccetto Bianco, che però spariscono subito. Non si vede neppure il lupo, che d’altronde è costretto a mangiare riso in bianco perché ha fatto un’indigestione di nonne. E c’è pure Biancaneve… Insomma, Munari si diverte e fa divertire il lettore, lo provoca, lo coinvolge nelle sue a tratti folli visioni. La trilogia di Cappuccetto offre su un piatto d’argento lo spunto per nuove riscritture, per nuove avventure nella fantasia: le stesse che pervadono tutte le pagine e l’opera di un grande autore.

Vi sono, poi, altre prove di Munari che coniugano l’aspetto sperimentale con la narrazione vera e propria. Per concludere questa rapida e, per forza di cose, sommaria presentazione, ci soffermeremo infatti sulla trilogia illustrata dei Cappuccetti (se così la possiamo chiamare): Cappucetto Verde (Modena, Corraini, 2012, prima ed. 1972), Cappuccetto Giallo (Modena, Corraini, 2011, prima ed. 1972), Cappuccetto Bianco (Modena, Corraini, 2010, prima ed. 1981). Tre riscritture moderne della fiaba classica per eccellenza che si collocano a tre livelli diversi di lontananza dall’originale, e che sono accomunate dalla centralità dei colori. Cappuccetto Verde è forse la storia meno “stravolgente”: racconta di una bambina che si inoltra nel bosco e che incontra un lupo vero, ma viene aiutata dalla sua compagna Verdocchia (una rana) e dalle sue amiche (d’altronde il lupo, come un vero lupo, non si avventura fuori dal bosco perché ha paura di essere visto). Cappuccetto Giallo sposta l’ambientazione in città, e il lupo assume i tratti inquietanti dell’uomo che vorrebbe portare la bambina a fare un giretto, ma di nuovo l’intervento della natura (i canarini gialli) permette alla bambina di arrivare sana e salva dalla nonna. Cappuccetto Bianco è invece la più marcatamente sperimentale delle tre: le pagine sono interamente bianche, con i testi a mo’ di didascalia nella parte bassa, senza illustrazioni. Non si vede nulla, perché tutto è coperto da una spessa e bianca coltre di neve. Solo in una pagina si vedono gli occhi di Cappuccetto Bianco, che però spariscono subito. Non si vede neppure il lupo, che d’altronde è costretto a mangiare riso in bianco perché ha fatto un’indigestione di nonne. E c’è pure Biancaneve… Insomma, Munari si diverte e fa divertire il lettore, lo provoca, lo coinvolge nelle sue a tratti folli visioni. La trilogia di Cappuccetto offre su un piatto d’argento lo spunto per nuove riscritture, per nuove avventure nella fantasia: le stesse che pervadono tutte le pagine e l’opera di un grande autore. Lo scrittore-illustratore americano

Lo scrittore-illustratore americano  Una caratteristica comune a tutti gli albi illustrati ben riusciti (tranne il caso limite dei silent books, cioè degli albi solo illustrati, senza parole) è il rapporto di interdipendenza tra parole e immagini. Le due dimensioni iconica e verbale, infatti, se l’albo è composto con equilibrio, dialogano tra di loro formando un tutt’uno inscindibile. E, per ottenere questo effetto, l’attenzione ai minimi dettagli si rivela un fattore decisivo.

Una caratteristica comune a tutti gli albi illustrati ben riusciti (tranne il caso limite dei silent books, cioè degli albi solo illustrati, senza parole) è il rapporto di interdipendenza tra parole e immagini. Le due dimensioni iconica e verbale, infatti, se l’albo è composto con equilibrio, dialogano tra di loro formando un tutt’uno inscindibile. E, per ottenere questo effetto, l’attenzione ai minimi dettagli si rivela un fattore decisivo.